N-WGN(JH1)を車検に出す前に、バックアップ電源(メモリーキーパー)を使ってバッテリー交換をした話です。

今回は「実践編」として、実際のバッテリー交換の様子や注意点についてまとめました。

・前回の記事はこちら⇩

バッテリー交換作業

バッテリー交換作業は、エンジン停止、キーOFFの状態で行います。もちろんヘッドライトもOFFです。

また、メモリーキーパーをつなぐ前に、ボンネットを開ける(※)などしてバッテリーにアクセスできる状態にしておきます。

(※軽トラや軽バンのバッテリーは、荷台の下やシートの下など少々特殊な場所にあります)

消費電力を減らす

メモリーキーパーの電力供給能力は、車のバッテリー(鉛バッテリー)に比べると低いです。説明書によれば750mAhまでしか流せません。

したがって、エンジンを停止させ、キーをOFFにするだけでは不十分な場合があります。

駐車録画機能付きドライブレコーダーなど、常時電源(キーOFFでも通電)を使う機器の配線を外したり、ルームランプをOFFにしたりして可能な限り電力消費量を減らしましょう。

キーレスエントリーやスマートキーは、車両から遠くに置くか、電波を通さない金属製の箱に入れることが推奨されています。

また、日産と三菱の一部車種は、キーOFF後もしばらくACC状態が継続(※)するため、停止するまでメモリーキーパーを接続してはいけないようです。詳細は説明書をご確認ください。

(※常時電源だけではなくアクセサリー電源も通電し続けるということ)

安全対策

バッテリー交換時は火気厳禁です。バッテリーから出る水素ガスに火がつくと非常に危険だからです。作業はできるだけ風通しの良い場所で行いましょう。

また、安全のために、保護メガネとゴム手袋を着用しましょう。バッテリーには希硫酸が入っていますし、万一破裂した際には破片が飛んでくるおそれがあります。

さらに、長袖の服を着るとより安全だと言われています。

ただ、個人的には、綿のような水分を通しやすい素材の服だと、吸い込んだ酸が肌に広がって逆に危険な気もします。化学繊維の服やカッパのような水を弾く服のほうが安全かもしれません。

メモリーキーパーを接続

準備ができたらOBD2コネクタを探します。OBD2コネクタは一般的に、運転席の足元付近に設置されています。N-WGN(JH1)の場合は、パーキングブレーキペダルの左上にあります。

コネクタにはカバーがなく、むき出しの状態です。

メーカーは、この場所と向きならゴミや水が入らないと判断したのでしょうかね? 気になる場合は、市販のカバーを後付することも可能です。

OBD2コネクタは本来、診断機(スキャンツール)を接続し、故障コード(DTC)や車両のセンサーのデータを読み取るために使われます。

車両側のコネクタには16本のピンが差し込める端子があり、各端子には特定の機能が割り当てられています。

各端子の機能(ピン配置)はネット上で公開されているので、興味があれば調べてみてください。メーカごとに差異はありますが、多くのピンには規格で定められた共通の機能が割り当てられています。

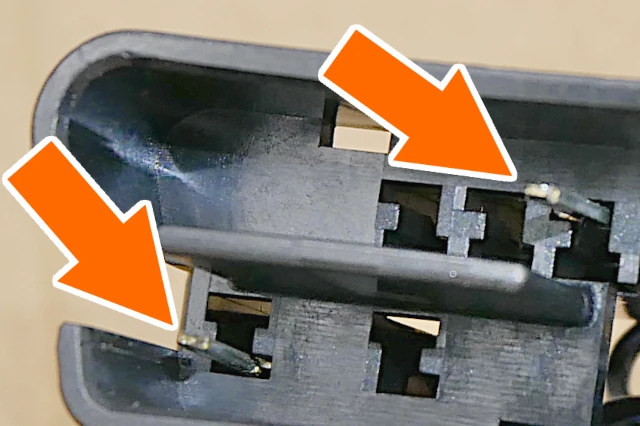

メモリーキーパーは、16の端子うち2つを使って電力を供給します。メモリーキーパー側のコネクタを見ると、ピンが2本だけ出ているのがわかります。

使われる端子は、4番と16番です。

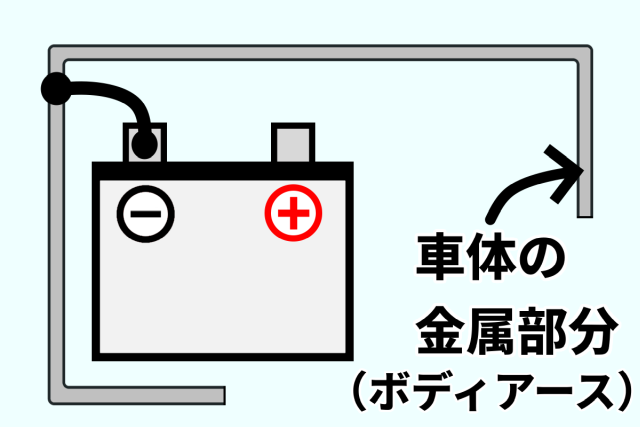

4番の端子は、Chassis ground(シャーシグラウンド)。自動車の場合、ボディアースと同じ意味と考えて良いでしょう。

16番の端子は、Battery voltage(バッテリー電圧)。バッテリーのプラス側につながっています。キーをオフにしていても電気が流れ続ける常時電源です。

ちなみに、4番と16番は、車載デバイスの電源やボディアースを取るために使われることがあり、そのためのパーツも市販されています。

メモリーキーパーは逆に、それら端子から車両側へ電力を供給する仕組みです。

OBD2コネクタの接続は意外と大変でした。運転席の足元は狭く、コネクタは奥まった場所にあるのでよく見えません。

狭い空間にうずくまり、無理な姿勢で作業したので体が痛くなりました。事前に柔軟体操をしたほうがよかったかも……。

接続が完了すると、中央のインジケーター(バッテリーアイコン)が点灯します。これは、車両のバッテリーから各機器に電力が供給されている状態を示します。

メモリーキーパーをダッシュボード上など、外から見やすい場所に置いた後、すべてのドアを閉じ、施錠せずに3分待ちます。これは説明書に書かれている手順です。

そうすることで、車両のコンピュータや機器などがスリープモードに入り、消費電力を減らすことができるみたいです。

施錠しないのは、施錠するとセキュリティ機能などが起動し、逆に消費電力が増える場合があるからだと考えられます。

バッテリーを外す前には、メモリーキーパーのインジケーターを確認します。乾電池(左)とバッテリー(中央)のランプが点灯しているのを確認ができたら、バッテリーを外しても大丈夫です。

点灯していなかった場合、電池か接続に問題があるので、解決するまでバッテリーを外してはいけません。メモリが消えます。

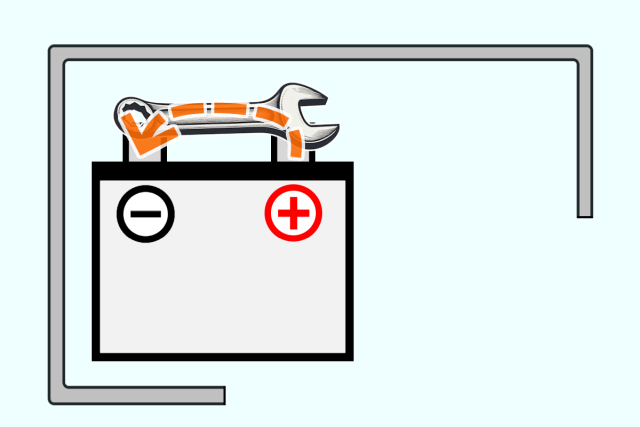

ショートの危険性

バッテリー交換に使うスパナ(レンチ)のサイズは、一般的に10mmです。今回は10mmのメガネレンチを使用しました。

ところで、絶縁処理されたバッテリー交換用のスパナが販売されています。

なぜ、バッテリー交換のためだけの工具が存在するのでしょうか?

それは、通常の金属製スパナが、バッテリーのプラス端子と車体の金属部分(※)に、同時に触れると、ショートが発生し非常に危険だからです。

(※バッテリーのマイナス端子につながっているボディアースのこと。未塗装で金属がむき出しの部分が該当)

車体を介さず、工具がプラスとマイナス端子に同時に触れてもショートします。

ショートが発生するとスパナが一瞬で高温になり、最悪の場合溶けてしまうこともあります。鉛バッテリーは自作の溶接機に使われることもあるくらいで、かなりの大電流を流すことが可能。そのため、ショートした時の危険性も非常に高いです。

また、バッテリー本体が電解液の漏れや発熱、破裂を引き起こす危険性もあります。

さらに、ショートで発生した火花が、バッテリーから出た水素ガスなどに引火するリスクもあるので十分な注意が必要です。

絶縁された工具は、そのようなショートによる事故の防止に役立ちます。自作することも可能です。金属製の工具に熱収縮チューブや絶縁テープなどを巻き、金属がむき出しにならないようにしましょう。

マイナス端子から外す

絶縁処理されていない工具を使う場合でも、手順に気を付ければショートの危険性は減らせます。

最も重要なのはマイナスの端子を先に外すことです。これだけでかなりリスクを下げることができます。

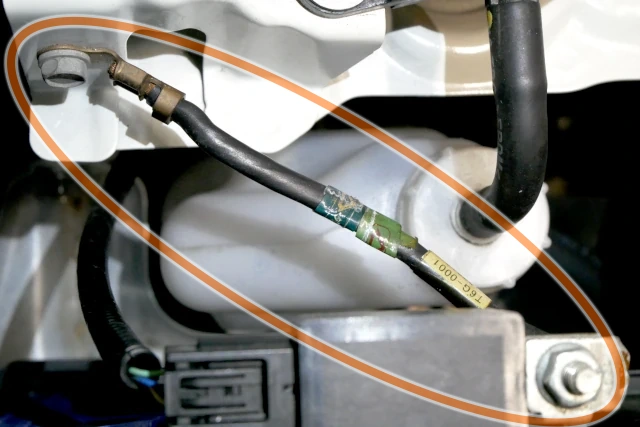

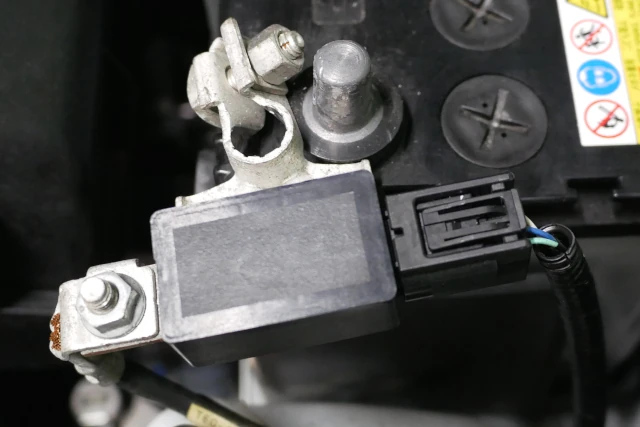

マイナスから外す理由を順を追って説明します。まず、バッテリーのマイナスと車体の金属部分はケーブルでつながっています⇩

実際の写真は⇩です。

このようにつなぐことで、車体の金属部分全体をマイナス配線として利用できます。このことをボディアースと言います。

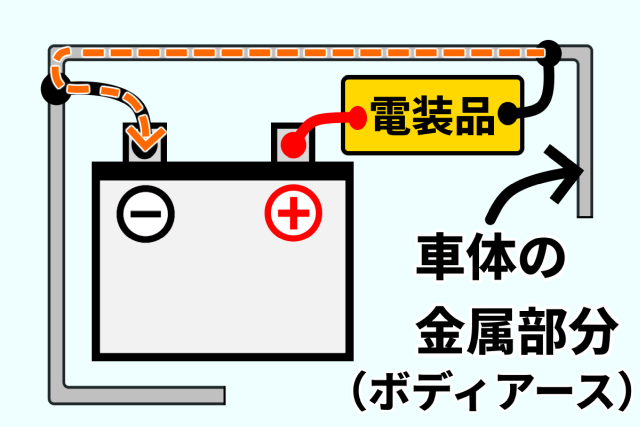

また、電装品のマイナス線は車体の金属部分に接続されます。

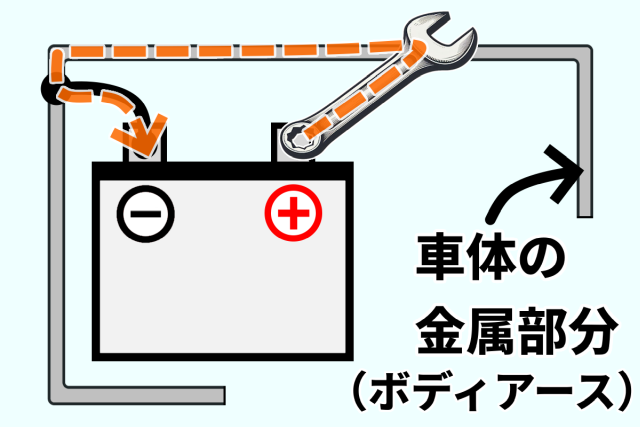

バッテリーのプラスから出た電気は、電装品を通った後、車体の金属部分を通り、ケーブルを通ってバッテリーのマイナスに戻ります⇩

もしプラスを先に外そうとした場合、どうなるか考えてみましょう。

もし、金属製工具がプラスと車体の金属部分に同時に触れると、ショートが発生し大電流が流れます⇩

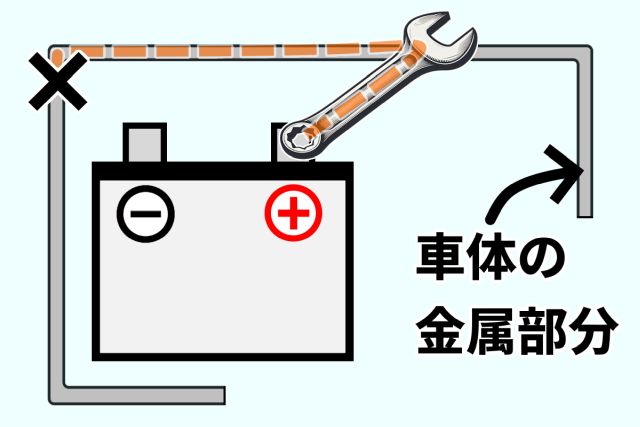

一方、マイナス端子を先に外しておくと、工具がプラスと車体の金属部分に触れても、電流が流れることはありません。車体の金属部分とバッテリーのマイナスの接続が切れているからです⇩

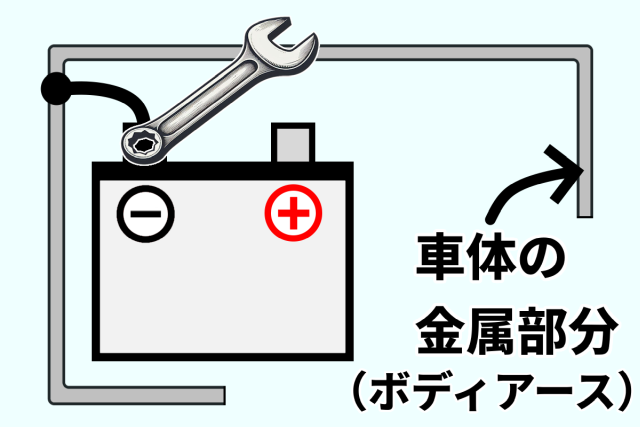

なお、マイナス端子を外している最中に車体の金属部分に触れても、マイナスとマイナスの接続なので何も起こりません⇩

また、マイナス端子を外した後は、バッテリー側を絶縁しておくことが大切です。今回は使い捨てのゴム手袋を養生テープで貼り付けておきました。

なぜ、外したマイナス端子の絶縁が必要なのか?

1つ目の理由は、外したケーブル側の端子(ターミナル)が、なにかの拍子にバッテリー本体のマイナス端子に接触して、再び回路が形成される可能性があるからです。

2つ目の理由は、バッテリー本体のプラス端子とマイナス端子が、金属製工具などによってショートする危険性が残っているからです⇩

普段プラス端子には絶縁カバーが付いていますが、プラス端子を外すときには開けるので危険です。

また、このショートは、バッテリーが車体から完全に取り外された状態でも発生します。

(※次のページ「メモリーキーパーから電力供給」に続きます)