N-WGN(JH1)を車検に出す前に、バックアップ電源(メモリーキーパー)を使ってバッテリー交換をしました。

今回は「準備編」として、バッテリーの寿命や購入したメモリーキーパーの仕様について書いていきます。

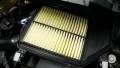

長期間使ったバッテリー

アイドリングストップ搭載車の場合、バッテリー交換時期は使用開始から2~3年が目安だと言われています。しかし、この車のバッテリーはそれ以上の期間、何の問題もなく使えていたので交換していませんでした。

一般的な寿命より長く使えているのは、アイドリングストップを基本的にOFF(※)にしていたのと、定期的にバッテリーチャージャーにつなぎ、家のコンセントから充電していたおかげかもしれません。

(※長い信号待ちが予想される場合などには適宜ONにしていました。ちなみにN-WGN(JH1)は、アイドリングストップ機能とエコモードが一体化しているので、ONにしているとアクセルレスポンスが鈍くなるデメリットがあります)

現状問題なく使えているとはいえ、使用開始から約7年が経過しています。流石に不安になったので交換を決めました。外出先でエンジンがかからなくなると大変です。

バッテリー寿命とCCA

最近の高性能バッテリーは、前兆なく突然寿命を迎えることがあるようです。徐々に性能が低下するのではなく、寿命ギリギリまで最大に近い性能を維持しつつ、あるラインを超えると一気に性能が低下して使えなくなるらしい。

また、電圧を測るだけではバッテリーの劣化状態を正確に判断できないようです。かなり劣化が進んでいても、無負荷・低負荷時には正常な電圧を示すことがあるので、注意が必要です。

バッテリーの寿命を正確に判断するには、CCA(コールド・クランキング・アンペア)値を測定し、新品時と比べてどの程度低下しているかを確認する必要があります。

CCAとは、簡単に言うと、低温環境でエンジンを始動する時にどれくらいの電流を流せるかを示す指標です。この値が大きいほど、エンジンの始動性能が高いことを意味します。

エンジン始動時には、一瞬で大電流を供給する必要があり、バッテリーには大きな負荷がかかります。バッテリーが劣化すると、通常の低負荷時には問題がなくても、高い負荷がかかる場面では十分な性能を発揮できないことがあります。

CCAを測定することで、バッテリーが高負荷時にどれだけの電流を供給できるのか、つまりエンジン始動能力がどの程度残っているのかを把握できるのです。

測定には専用のテスターが必要です。市販されており、格安の中華メーカー製なら数千円、国内メーカー製だと安いものは1万円前後で手に入ります。

ただ、1万円あれば軽自動車用の新品バッテリーが買えてしまうので、導入すべきか迷います。複数台の車を所有していれば無駄にはならないと思いますが、1台だけだと元を取るのに時間がかかりそうです。

無料でCCAを測定してくれるカー用品店などを探すのも一つの手です。ただ、そのようなサービスは営業活動の一環なので、早めの交換を強く勧められたり、高価なバッテリーを提案されるかもしれません。

邪道ですが、無料の測定サービスを利用し、その結果をもとにネット通販で安いバッテリーを購入、自分で交換する方法もあります。

費用を最小限に抑えられますし、法的にも問題はありませんが、モラル的には議論が分かれると思います。実店舗で見本を触ってネット通販で買う問題に近いですね。

結局、今回はテスターを買わず、お店の測定も受けませんでした。まだ使えた可能性はありますが、7年使えたので諦めがつきます。トラブルのリスクを考えると、ケチらず交換したほうがいいと判断しました。

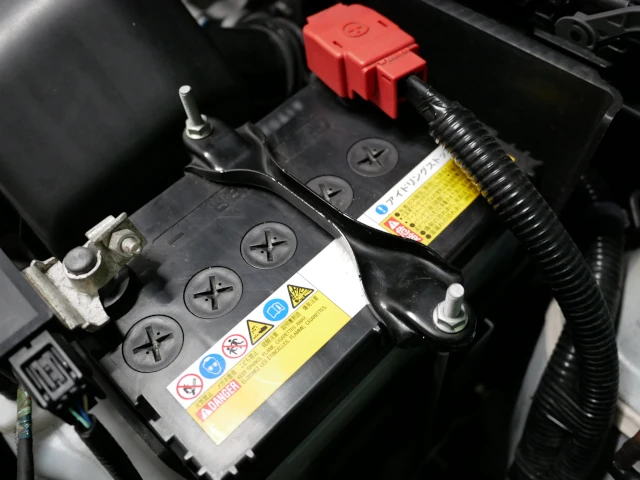

バックアップ電源

バッテリー交換そのものは、スパナ(レンチ)が1本あればできます。ただし、交換中は電力供給が途切れるため、時計やナビ、オーディオの設定が消えてしまいます。

さらに、最近の車は、ユーザーの運転パターンを学習し変速タイミングなどを調整していますが、バッテリーを外すとそのデータもリセットされてしまいます。

そのようなデータ消失を防ぐために使われるのが「バックアップ電源」です。バッテリー外れている間も電力を供給し続けることで、データを守ります。

今回使ったバックアップ電源は、カーメイトの「メモリーキーパー(SA201)」。単4アルカリ乾電池を6本使用し、OBD2コネクタに接続する方式の製品です。

ちなみにAmazon.co.jp限定で、これの赤色版が販売されています。

カーメイト(CARMATE) Amazon.co.jp限定 メモリーキーパー バッテリー交換必需品 OBDIIコネクター給電仕様 車のメモリー・各種設定消失防止に! レッド SA202

乾電池ではなくモバイルバッテリーから給電する方式の製品もあります。

今思えば、モバイルバッテリー方式を買ったほうがよかったかも……。

このためだけに新品の乾電池を6本用意する必要があるのは厄介です。今回はダイソーで買ったので200円+税で済んだものの、モバイルバッテリーなら普段使っているものをそのまま活用でき、買いに行く手間や余計な出費がありません。

また、使用後の乾電池を流用しようと思っても、意外と単4アルカリを使う機器は少なかったです。リモコンは単4が多いですが、交換までの期間が長く液漏れが怖いので、個人的にはマンガンを使いたいところ。

なお、バックアップ電源には、ワニ口クリップでバッテリーターミナルを挟む方式も存在します。ただ、レビューを読むと、作業中にクリップが外れるリスクが指摘されていたので、その心配がなく作業の邪魔にもならないODB2方式を選びました。

メモリーキーパーの電圧

今回使ったメモリーキーパーは、前述の通り、乾電池を6本使用する方式です。

電圧を計算すると、1.5V×6本の直列で9Vになります。仕様表を見ても出力電圧は9Vと書かれていました。

つまり、昇圧回路は入っておらず、電池6本分を合計した電圧を直接車両に供給するということです。

ここで疑問が生まれます。鉛バッテリーは正常な状態であれば12V以上の電圧がありますが、それに比べてずいぶん低い9Vで大丈夫なのでしょうか?

実際のところ、このメモリーキーパーは長年販売されており、レビューの評価も悪くありません。ほとんどの車では問題なく使えているようです。したがって、9Vでもデータの維持には十分だと考えられます。

また、説明書には「メルセデス・ベンツ車には使用できません」とありますが、裏を返せば、それ以外の車では基本的に使用可能であると解釈できます。

ただし、少々気になる点はあります。説明書で「新品」の「アルカリ」乾電池を指定していることから推測すると、9Vはデータを維持できる下限に近い電圧かもしれません。

使用開始済みの電池は電圧が低下している可能性がありますし、ニッケル水素などの充電式電池はもともと1.2Vと低めです。合計が9Vに満たないとデータが消えてしまうおそれがあるので、新品のアルカリ乾電池が推奨されているのではないでしょうか?

また、説明書で「続けて別の車両のバッテリー交換作業を行う場合は、必ず全ての電池を新しいアルカリ乾電池に交換してください」と指示されているくらいなので、電圧は割とシビアだと思われます。

なお、新品の電池を使う場合でも、電圧の低い不良品に当たる可能性はゼロではありません。万全を期すなら、テスターで電圧を測ってから使うのがいいでしょう。

一応、本体には電池容量が不足していると点灯しないLEDインジケーターが付いています。

ただし、細かく電圧をチェックしているのかは不明です。電池が6本入っていて、極端に電圧が低くなければ点灯するような気もします。

それにしても、設計時に余裕を持たせて12V出力にしなかった理由が気になります。本体のサイズが多少大きくなりますが、電池8本を使う仕様にしたり昇圧したりすることで、12Vを出力することはできたはずです。

同メーカーが販売しているモバイルバッテリー方式の製品は、USB Type-A端子の5Vから昇圧していますが、出力電圧は乾電池方式と同じ9Vです。

どうもメーカーは9Vあれば十分だと判断しているようですね。

あるいは、あえて電圧を低めにすることで車両側の機器を壊すリスクを下げたいなど、何らかの意図があるのでしょうか?

なお、他メーカー(エーモンなど)には、乾電池8本使用で12V出力、接続はOBD2の製品があります⇩

ただし、その製品にはLEDインジケーターがないので、電池の状態や接続状態がわかりません。どちらを選ぶべきか、悩ましいところです。

(実践編に続きます。次回は実際の交換作業の記録です)