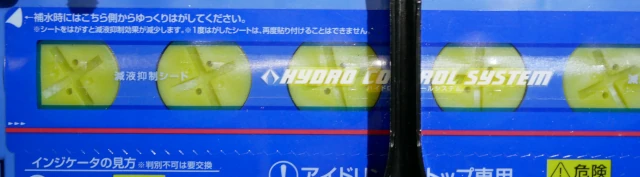

減液抑制シート

caosバッテリーの液口栓(キャップ)の上には「減液抑制シート」なるものが貼り付けられています。

バッテリー液は水分の蒸発や化学反応などによって少しずつ減ってきますが、このシートによって減る速度を遅くできるようです。

ただし、まったく減らなくなるわけではありません。インジケーターが「補水必要」になったら、はがして補水する必要があります。一度はがすと貼り直しはできず、減液抑制効果が失われます。

なお、執筆時(2025年3月時点)の最新モデル「A4シリーズ」では、減液抑制シートが廃止されています。同様の機能を栓の中に埋め込んでいるので不要になったらしい。この仕様だと栓を外して補水しても減液抑制効果は続きます。

ちなみに、筆者の使っているcaosバッテリーが古い「A3シリーズ」なのは、モデルチェンジ直前の安くなった時期に購入して保管していたためです。

前のバッテリーの寿命が想像以上に長かったので、交換するのが遅くなりました。ただ、保管時も定期的に補充電をしていたので状態は良好です。

補水の話

caosの補水手順は、一般的なバッテリーとは少々異なっています。

一般的なバッテリーはボディが半透明なので側面を見て液の量を確認できます。次の写真は小排気量バイク用の小さなバッテリーですが、仕組みは同じです。

(画像の記事:【YB125SPバッテリー交換】総額約2400円のバッテリーを使ってみた)

液が、LOWER LEVEL(最低液面線)近くまで減っていたら補充液(精製水)を追加します。その際、UPPER LEVEL(最高液面線)を超えないようにします。

液面の確認は、万全を期すなら1ヶ月ごと、最低でも3ヶ月に1回行うのがよいみたいです。

一方、caosはバッテリー全体が不透明な青色なので側面から液量が見えません。その代わりにインジケーターがあるのでしょうね。

補水時の液量確認方法も独特です。栓を外した筒(注入口)の下端部分がUPPER LEVEL(最高液面線)になっているので、それより下になるように注ぎます。

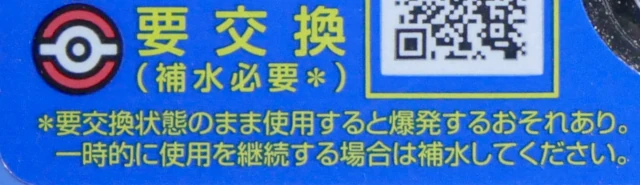

ただし、caos「A3シリーズ」の場合、補水が必要になった段階でほぼ寿命が尽きている、というニュアンスを説明書から感じました。インジケーターの表記も「要交換(補水必要)」となっています⇩

補水で一時的な延命はできるものの、早めの交換が推奨されているようです。

面白いことに、後継モデルの「A4シリーズ」ではインジケーターの表記が変わっています。「要交換」が消え「補水必要」のみの表記です。

また、説明書の内容も少し変わっており、補水すれば使用を継続できるというニュアンスになっています。

減液抑制シートが廃止され、気軽に補水が行えるようになった効果が出ているのかもしれません。

あと、細かい変更ですが、A3では「インジケータ」と書かれていたところが、A4では伸ばし棒(長音記号)が追加されて「インジケーター」になっていました。

鉛バッテリーの処分方法

最後に、バッテリーの処分方法について。

ディーラーやカー用品店に工賃を払って交換してもらった場合は、そのまま引き取ってもらえますが、自分で交換した場合は少々面倒です。鉛バッテリーは基本的に自治体のごみ収集の対象外なので、家庭ごみとして処分することはできません。

ではここから、DIY交換した鉛バッテリーの処分方法をいくつか紹介します。

販売店での回収

ホームセンターなど実店舗で新しいバッテリーを購入した場合は、同じ個数の廃バッテリーを回収をしてもらえる場合があります。ただし、回収を行っていない店舗もあるので要確認です。

とはいえ、節約のために自分で交換する場合、価格が安いネット通販で買う場合が多いと思います。ネット購入時の処分方法にはいくつかパターンがあります。

まず考えられるのは、大手カー用品店に持っていく方法です。

その店で買っていないのに回収してもらうのはなんとなく気まずいですが、ネットを見る限り無料回収してもらえた例はあるようです。

ただし、店舗によっては断られたり有料回収になる場合もあります。

一応、オートバックスの一部店舗の公式Webページには、古いバッテリーの無料引き取りに対応しているという表記がありました。

ただし、前提条件が明記されていないので、もしかするとお店で購入や交換をしていない場合は対象外かもしれません。

小規模な自動車整備工場やガソリンスタンドに持ち込む場合も同様に、店舗ごとに対応が異なるでしょうね。

専門業者に送って回収

バッテリー無料回収サービスがセットになった商品を購入した場合、新品が入っていた箱に古いバッテリーを詰め、回収伝票を貼って送れば処分できます。

たとえば、Amazon.co.jpで売られているPanasonicの「M-42R」は無料回収伝票付きです。

ただし、このような伝票がセットになっている商品は少ないです。

伝票が付いていない場合、回収サービスを行っている業者が販売する伝票を購入することも可能ですが、捨てるのに追加費用がかかるのは辛いですね。

宅配で処分する場合は基本的に有料になるので、無料で処分したい場合は自分で業者などに持ち込む必要があります。

リサイクル業者に持ち込む

手間はかかりますが、金属リサイクル業者(スクラップ業者)に持ち込めば、最低でも無料回収はしてもらえますし、買い取ってもらえることもあります。

劣化して使い物にならないバッテリーでも、中に入っている鉛が資源として再利用できるからです。銅や鉄などと同様、1kg単位で値がつきます。

なお、買い取ってもらいたい場合は、個人歓迎の業者を選ぶことが大切です。法人や大口が対象の業者だと、少量の持ち込みはいい顔をされません。拒否されなかったとしても、よくて無料引き取りでしょう。

たった1個のバッテリーのために、重さを測り、明細書を書き、小銭を出し入れするのは割に合わないのだと思います。

新聞に広告チラシを出していたり、買取価格を表示したWebサイトを持っている業者の中から、「一般のお客様も歓迎」のようなフレーズがある業者を選ぶとよさそうです。

ちなみに、金属スクラップ(金属くず)買取には全国共通の許可(免許)はないようです。自治体の条例によって許可が必要だったり必要なかったり、名称が微妙に違ったりするのでわかりづらいです。

他に確認するとしたら、産業廃棄物関連や古物商の許可でしょうか。モグリの業者は避けたいところです。

あと、できれば1個だけではなく、数を揃えて持っていったほうが買い取ってもらいやすいと思います。バッテリー以外に金属のごみ(自動車のホイール、自転車、電線など)が、ある程度の量あれば一緒に持っていくのもよいでしょう。

業者によって買取対象品や最低重量は異なるので要確認です。

まあ、本来の目的はバッテリーの処分ですし、買い取ってもらえればラッキーという感覚で持っていくのが精神衛生上いいかもしれません。

余談ですが、デスクトップPCやメモリなど関連パーツを買い取ってくれるスクラップ業者もあります。

10年落ちの古いPCや壊れたPCは、中古PCショップやハードオフに持っていっても値段が付かず、引き取りさえ拒否されることがあります。粗大ごみとして自治体の回収を利用しようとするとお金を取られます。

そのようなPCでも、PCが買取対象になっているスクラップ業者に持っていけば、資源として買い取ってもらえる可能性があります。

ただ、これも少量だと無料引き取りになるかもしれないですけどね。業者の方針やスタッフの気分次第でしょうね。