N-WGN(JH1)のバッテリー交換|メモリーキーパー使用【実践編】の続きです。

交換完了後の余談が長くなったので別の記事に分けました。

性能ランクを上げるメリット

前の記事にも書きましたが、N-WGN(JH1)標準搭載バッテリーの形式は「M-42R」で、交換後のcaosの形式は「M-65R」です。

性能ランクの数字が「42」から「65」に上がったことで、容量が大きくなり始動性能も高くなっています。

容量が大きくなった効果には、電装品の追加によって消費電力が増えている場合やアイドリングストップを頻繁に使用している場合でも、電力不足を起こしにくくなるというものがあります。

ただし、性能ランクが上がった分、値段も高くなります。ネット通販で最安値を探した場合、「M-42R」なら大手メーカー製でも7,000~8,000円台で買えますが、「M-65R」は11,000円くらいします(※2025年3月26日時点)

価格は日々変動するので、もっと価格差がある時期もありました。5,000円程度違ったこともあります。

今回はなんとなく純正よりいいやつを使ってみたいなと思い、caosの「M-65R」を購入。まあ、自己満足ですね。筆者の乗り方なら、標準搭載の「M-42R」で何の問題もありません。

電装品はドライブレコーダーくらいしか追加していないですし、アイドリングストップも基本的に切っています。実際、これまでに、バッテリーが上がったことや、エンジンがかかりにくくなったことはありませんでした。

価格差を考えれば、少し早めに交換することになったとしても「M-42R」を買ったほうがコスパがよかったかもしれません。

とはいえcaosは、単に容量に余裕があるだけではなく、充電速度が速い(充電受入性能が高い)、液が減りにくいなど総合的な性能が高いバッテリーです。

さらに、メーカーが「音質向上効果がある」という少々不思議なアピール(※)をしていたり、色が青かったりと、特別感があります。実用上の違いが体感できるかどうかは置いておいて、満足感、安心感は得られました。

価格差以上の価値を見いだせるかどうか考えたうえで、購入を判断するとよいでしょう。

※外部リンク:SOUND QUALITY : SPECIAL CONTENTS |パナソニックカーバッテリー | Panasonic

なお、Panasonicはcaosではない「M-42R」も販売しています。

交換後の充電

交換後、バッテリーを充電器につないで満充電状態にしておきました。

バッテリーは充電された状態で工場から出荷されますが、輸送や保管の過程で自然放電が進み、ユーザーの手元に届いた時点では蓄電量が減っている可能性があります。

自動車を走らせれば充電されるとはいえ、充電する際にはエンジンの負荷が増え、ガソリン消費量も増えるので、多少燃費が悪化すると考えられます。

また、短距離走行が多い場合、走行だけでは十分に充電ができず、最悪バッテリーが上がります。

一度上がった(蓄電量が極端に低下した、過放電した)バッテリーは寿命が縮み、充電しても元に戻らないことがあります。

新品交換してすぐバッテリー上がりを起こすと悲しいので、念のため充電しておく意味はあると思います。

充電器を持っていない場合は、信号が少なく渋滞しない道を1時間以上ドライブして充電するのがいいでしょう。可能であれば、エアコンやヘッドライトなど電装品を使わなくていい時間帯に走らせたほうが効率よく充電できます。

乗らないときも充電

しばらく車に乗らない場合も、定期的に充電器につないで充電しておくことは大切です。何もしなくてもバッテリーは自然に放電しますし、現代の車に搭載されているセキュリティやスマートキーなどのシステムは、駐車時にも一定の電力を消費しています。

なお、スマホなどに使われているリチウムイオンバッテリーと違い、鉛バッテリーは満充電状態を維持しても悪影響はほとんどありません。むしろ、自動車で使う場合は満充電状態にしておいたほうが最大性能が発揮できるなどの利点があります。

また、現代の車はほとんどが充電制御車なので、満充電状態だとオルタネーターからの充電を停止します。よって過充電でバッテリーが劣化することはありません。

ちなみに、caosにはバッテリーの状態を確認するための「インジケータ」が付いています。

これを見て「充電不足」になっていたら充電器につなぐといいので便利です。

充電不足の判断方法は他にもあります。アイドリングストップのスイッチがONで、しばらく走ってエンジンや冷却水が暖まっているのにアイドリングストップが作動しない場合も、蓄電量が低下している可能性があります。

また、インジケーターやアイドリングストップの状態に関わらず、とりあえず1ヶ月おきなど、定期的に充電器につなぐのも手ですね。

ほとんどの充電器には蓄電量がわかるインジケーターがありますし、満充電状態だとそれ以上充電されないようになっているので安心です。

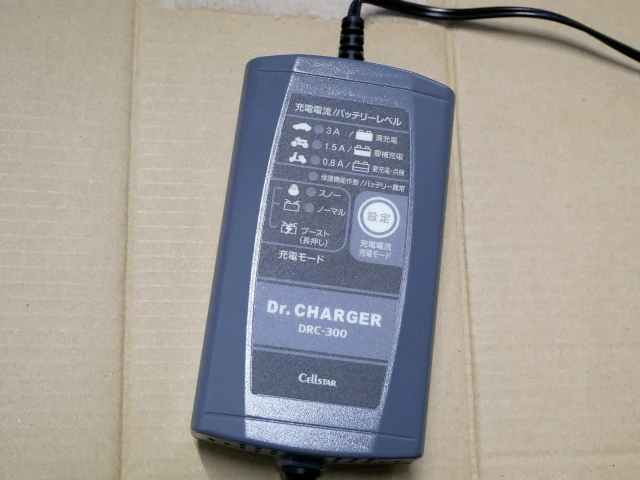

筆者が使っているのは、セルスターの「DRC-300」というバッテリー充電器です。電極板に発生した硫酸鉛の結晶(サルフェーション)を除去するパルス充電機能が付いています。

充電電流が選択できるので、一番小さい0.8Aでじっくり時間をかけて充電しています。

本来、0.8Aは原付や250cc以下のバイク用(※)で、自動車のバッテリーは3Aでも問題ないようです。ただ、電流が小さいほうがバッテリーに優しいだろうと考え0.8Aで充電しています。実際に違いがあるかは不明です。

(※説明書によると、0.8Aで充電するのはバッテリー容量2.3~10Ahの範囲。1.5Aは10~18Ah、3Aは18~45Ah。caos M-65Rの容量は36Ahなので3Aに対応)

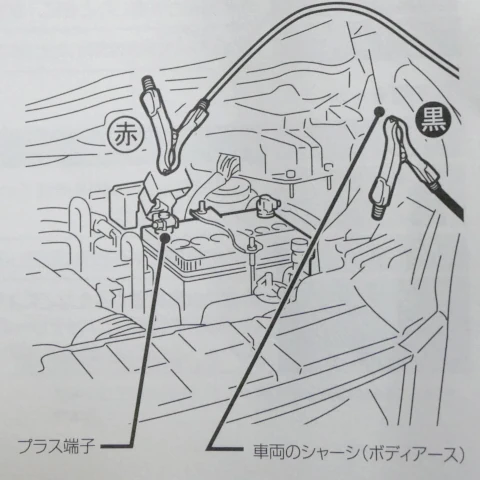

上の写真では、クリップをプラスとマイナスの端子近くに取り付けていますが、説明書に従うならマイナス(黒)はバッテリーから離れたボディアースに取り付けるようです。

DRC-300の説明書より引用

これはおそらく、作業ミスでクリップ同士が接触しショートするのを防ぐためだと思います。バッテリーの近くで火花が出るとガスに引火する危険性もありますし。

【Amazon.co.jp限定】セルスター バッテリー充電器 DRC-300AMZ 12V 0.8A/1.5A/3A 自動充電制御 パルス充電機能 フロート充電+サイクル充電 CELLSTAR

(※次のページ「減液抑制シート」に続きます)