タイヤレバー併用で落とす

補強のおかげで鉄の棒は曲がらなくなりましたが、何か所押しても落ちません。

埒が明かないのでタイヤレバーを併用することにします。ジャッキの力で上から1/3くらいは落ちているみたいなので、あとは人力でなんとかとどめを刺したい。

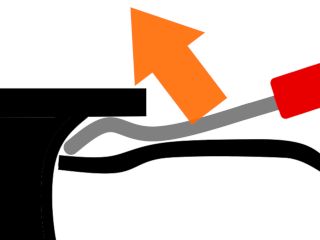

ジャッキで押している部分の近くにタイヤレバーを差し込み、ビードを押し下げます。

ホイールとビードの間に深く差し込んだタイヤレバーを、ホイールを支点にテコの原理でぐいっと持ち上げます。

横から見た図(断面図)は以下のような感じ。

ちなみにタイヤレバーだけでビードを落とす場合、レバーを2本以上用意し、下の図のようにタイヤの押し下げも行います。

複数のタイヤレバーで同時に力を掛けることで少しずつビードをずらしていく作業です。差し込む場所を変えながら落ちるまで繰り返します。

今回はジャッキで押しているので1本だけでもなんとかなりました。レバーでビードを押し下げると、バキッ、バキッ、バキッと、音を立てながら少しずつ落ちていきます。

タイヤレバー併用作戦は思っていた以上に効果的。ジャッキ一発で落ちなくてもタイヤレバーを併用し少しずつずらせば、固着しているビードも落とせることが分かりました。

あと、ホイールに傷を付けなくない場合は、タイヤレバーが当たるところにゴム板や丈夫な布を当てるといいでしょう。

筆者はレバーとセットになっていたリムガードを使ってみたのですが、強い力が掛かる場所だったせいか割れました。ビード落としの時は使わないほうがいいのかな? あるいはこのリムガードの耐久性の問題か……?

表のビードを引っ張り出す

なんとかタイヤ4本のビードをすべて落とせました。次はホイール表側のビードをホイールの上に引っ張り出す(めくる)作業です。

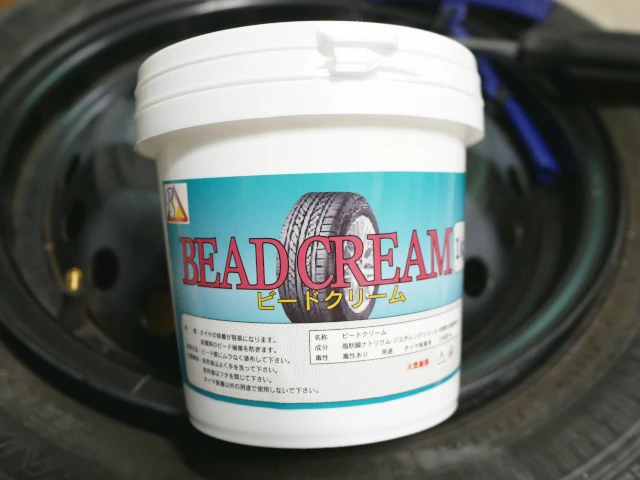

その際にはビードクリームという潤滑剤があると便利です。ビードやホイールに塗ることで滑りが良くなって外しやすくなります。

ただこれ、意外と売っている店が少ないかもしれません。近くのホームセンターやカー用品店には置いていませんでした。

自動車工具専門店のアストロプロダクツに行ったらあったので購入。バイク用の小さいのもありました。

では、作業を開始します。

タイヤを上から踏んでしっかりビードが落ちていることを確認。ビードクリームを塗布。そして、引っ張り出す側の反対を踏んでホイールの溝に落とします。

文章だと分かりづらいので写真で説明します。左のオレンジ楕円が踏む部分。踏んで溝に落とすことでタイヤが右にスライドできるようになります。

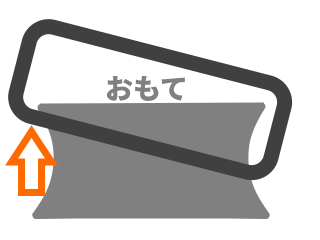

踏むとスライドできるようになる理由ですが、これにはホイールの形状が関係しています。ホイールを横から見ると中央あたりが凹んでいます。

タイヤを踏んで、この凹んでいる部分にビードを落とすと、タイヤが少しだけスライドできるようになるので、引っ張り出す側に余裕ができます。

↓写真のオレンジ線がビードの位置です。

↓溝に落とした状態で斜めにすればリムを避けて外せます。

ビード(の輪)の径はホイールのリム径より小さいので、真上に引っ張ろうとしても必ず引っかかります。ビードには伸縮性がないため力ずくでやっても外れません。溝に落とすのは必須です。

あと、写真だとエアバルブのある側を踏んでいますが、できれば逆を踏んだほうがいいです(バルブの反対側を踏んで、バルブ側を引っ張り出すということ)

なぜならタイヤを溝に落としてスライドさせる際、バルブに引っかかる可能性があるからです。

では、踏んでいる状態で作業を進めましょう。タイヤレバーを差し込みビードに引っ掛け、掻き出すように動かします。

間隔を空けて次のレバーを差し込み、同じようにビードを引っ張り出していきます。

ホイールにキズを付けたくない場合はゴム板などを挟みます。写っているのは5mmのゴム板です。個人的にはリムガードより使いやすかったです。

あと、レバーはできれば3本以上あったほうがやりやすいです。筆者の手元には2本しかなかったので、車載工具の棒をサポートに使いました。

1本ずつレバーの位置を移動させながらビードを引っ張り出していきます。

最初の数回は戻ろうとする力が強いので難しいですが、ある程度ビードがホイールの上に留まるようになれば、残りは簡単。スイスイめくれますし、最後は手で外せるようになります。

↓表側のビードをすべてホイールの上に引っ張り出すことができました。

裏のビードを叩き出す

最後にホイール裏側のビードをホイール表側に出しタイヤを外します。これも文字だと分かりづらいのでイメージ図を貼ります。

理屈はさっきと同じ。真上に動かしてもビードがリムに引っかかるだけなので、斜めにして外します。

まず、タイヤレバーをホイールの裏側から差し込んで表側のリムに引っ掛けます。

テコの原理でタイヤを表側に押し出します。そしてタイヤのビードとリムが接しているあたりをゴムハンマーでバシバシ叩きます(オレンジの丸付近)。

ここは力技です。筆者は大きいゴムハンマーを持っていなかったので、木のハンマー(木槌)を使いましたが、重さが足りずやりづらかったです。手に豆ができました。

ゴムハンマーにも色々なサイズがありますが、そこそこ大きくて重さのあるもののほうが良さそうです。

下の広告のハンマーは1lb(1ポンド=約450グラム)ですが、体力がある人はより重い1.5lbを使ったほうが楽かもしれません。

トネ(TONE) ゴムハンマー BHAG-10 1lb(Amazon広告リンク)

あと、ビードとリムにビードクリームをしっかり塗っておくのがいいです。滑りを良くしておけば余分な力が要りません。

これでようやくタイヤが外れました。

バイクのタイヤも外す

次にバイク(YB125SP)のリアタイヤを外します。

パンクした際、ホイールごとチューブレスに交換したので不要になり、放置していました。はずしたら他のタイヤと一緒にゴミ処理場に持っていきます。

・関連記事:【YB125SP】リアホイールをチューブレス用18インチに交換【前編】

これはチューブタイヤなので、さっきのチューブレスタイヤとは若干構造が違います。どちらかといえば、自転車(ママチャリなど)のタイヤに近いですね。

まずエアバルブのナットを外しておきます。チューブレスでは単独でホイールに固定されていますが、こちらはチューブと一体化しており、チューブと一緒に抜き取ることができます。

キズ防止で木材の上に乗せてから、先ほど作った枠を使いジャッキで押してビードを落とします。

バイクのタイヤは簡単にビード落ちますね。表裏それぞれ2か所で落ちたので作業時間がすごく短いです。車のも固着してなければ一瞬なのかもしれませんが。

バイクのタイヤは車のより細いのでビードを引っ張り出すのも楽でした。

ただ細いといっても、踏んでホイールの溝に落とす必要がある点は同じです。

片側のビードをホイールの外側に出した段階でチューブを取り出しておきました。

あとは残った側のビードをハンマーで叩き出す作業。

バイクのタイヤはその気になればレバーだけで外せるかもしれません。レバーをテコにして押し付けるだけで結構外れてくれました。

トドメはハンマー。

車用と比べるとかなり楽に外せました。

バイク用ホイールは車用より細いですが径は結構大きいですね。YBのリアは確か16インチだったので軽自動車の14インチより大きいです。

廃タイヤを処分する

筆者の住んでいる自治体では、有料で廃タイヤを回収をしてもらえます。外したタイヤ5本を車に積んで、廃棄物処理場に持っていきました。

家具や家電など粗大ごみを回収しているところと同じです。タイヤ1本あたり約200円を払って捨てました。

ただ、全国的には廃タイヤを回収していない自治体のほうが多いようです。その場合は、タイヤ専門店やカー用品店に持って行くことになります。処分手数料は店によって違うので、あらかじめ調べてなるべく安い店に持ち込みたいところ。

なお、筆者の住んでいる地域ではお店より自治体の処理場が安かったです。

バルブ切断とホイール洗浄

今回はタイヤ手組みをするわけではないので、ホイールは洗浄し使う時まで物置に保管しておきます。

古いエアバルブはカッターで切断して捨てました。この時、勢い余ってホイール本体に刃を当ててしまうと傷がつくので注意。

中性洗剤で洗ってよく乾かします。

乾いたホイールは積んで保管します。各ホイールの間に1×4(ワンバイフォー)の木材を2枚ずつ挟んでキズがつかないようにしておきました。

おわりに

苦労してタイヤを外して捨てたものの、労力の割に節約できるお金は微々たるものです。今回は枠を作るために部品を買ったので、むしろ赤字かもしれません。

趣味として楽しんでやるならいいですが、そうでないならおすすめできるものではありません。時間と労力を考えればお店に持っていったほうがマシでしょうね。

タイヤを外すだけではなく、その後に安いタイヤをネットで買って、手組みするなら意味があると思いますけどね。

あと、慣れないうちはタイヤレバーでホイールにキズを付けるリスクが高いです。実際1本目はキズだらけになりました。アルミなどの大事なホイールの場合はお店に任せたほうが安全です。前述のようにお店にはタイヤ交換用の機械があるのでレバーはほぼ使いません。

ただまあ、金銭的メリットは微妙だったものの、いい経験にはなりました。ビード落としの道具も完成しましたし、そのうちバイクのタイヤを自力で交換(手組み)してみたいです。

高速を走れない125ccならホイールバランス取りも不要ですし、ハードルは低そうです。ビード上げには通常エアーコンプレッサーが必要ですが、これにも裏技的な方法が色々とあるようなので試してみたいと思います。